Bei seinem Tod 1956 hinterlässt Emil Bührle keinerlei Anweisungen, was mit den Werken seiner Sammlung geschehen soll. 1960, vier Jahre nach seinem Tod, gründen seine Witwe Charlotte Bührle-Schalk sowie die gemeinsamen Kinder die Stiftung Sammlung E. G. Bührle mit Sitz in Zürich. Sie geben rund einen Drittel der Kunstwerke aus dem Gesamtbestand der Sammlung, 221 von 633 Werken, in die Stiftung ein. Der Rest bleibt in Privatbesitz. Mit ihrer Auswahl stellen sie sicher, dass die von Emil Bührle angestrebte Struktur und Vollständigkeit der Sammlung in der Stiftung erhalten bleibt. Diese wird in der Familienvilla an der Zollikerstrasse 172 in Zürich eingerichtet. Ab April 1960 bis Ende Mai 2015 ist sie öffentlich zugänglich. Teile der Sammlung werden zwischen 1961 und 2019 in verschiedenen Museen in den USA, in Kanada, Schottland, Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan gezeigt. Im Zuge der 1968er-Bewegung und der «Bührle-Affäre» 1970, in deren Folge Sohn Dieter Bührle wegen illegalen Waffenexports nach Südafrika und Nigeria verurteilt wird, findet bis Mitte der 1990er-Jahre eine Distanzierung der Zürcher Kunstgesellschaft von der Stiftung Sammlung E. G. Bührle statt.

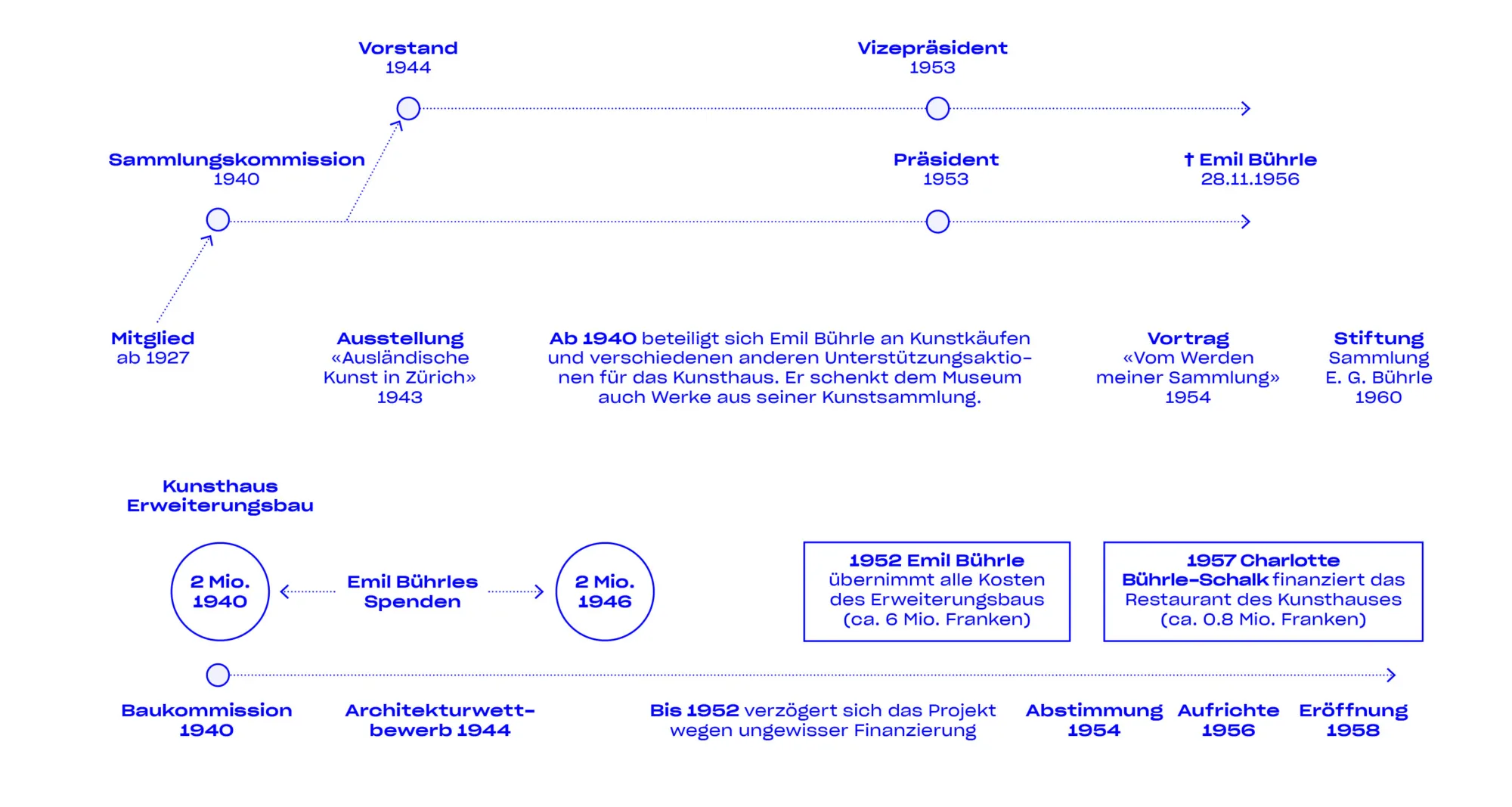

2005 beginnt die Planung einer neuen Erweiterung des Kunsthauses auf der anderen Seite des Heimplatzes und damit eine neue Annäherung. Nach ersten Gesprächen Ende der 1990er-Jahre wird 2006 eine erste Grundsatzvereinbarung zwischen der Stiftung Sammlung E. G. Bührle, der Kunstgesellschaft und der Stifterfamilie unterzeichnet. Vorgesehen ist der Umzug der Sammlung der Stiftung in die geplante Erweiterung. Der Zürcher Gemeinderat wie auch das Volk stehen in der Abstimmung von 2012 hinter dieser Vereinbarung mit einer Zustimmung von 53,9% bei einer Stimmbeteiligung von 36,5%. 2021 wird der Erweiterungsbau von Sir David Chipperfield eröffnet. Darin integriert ist die Sammlung Emil Bührle.

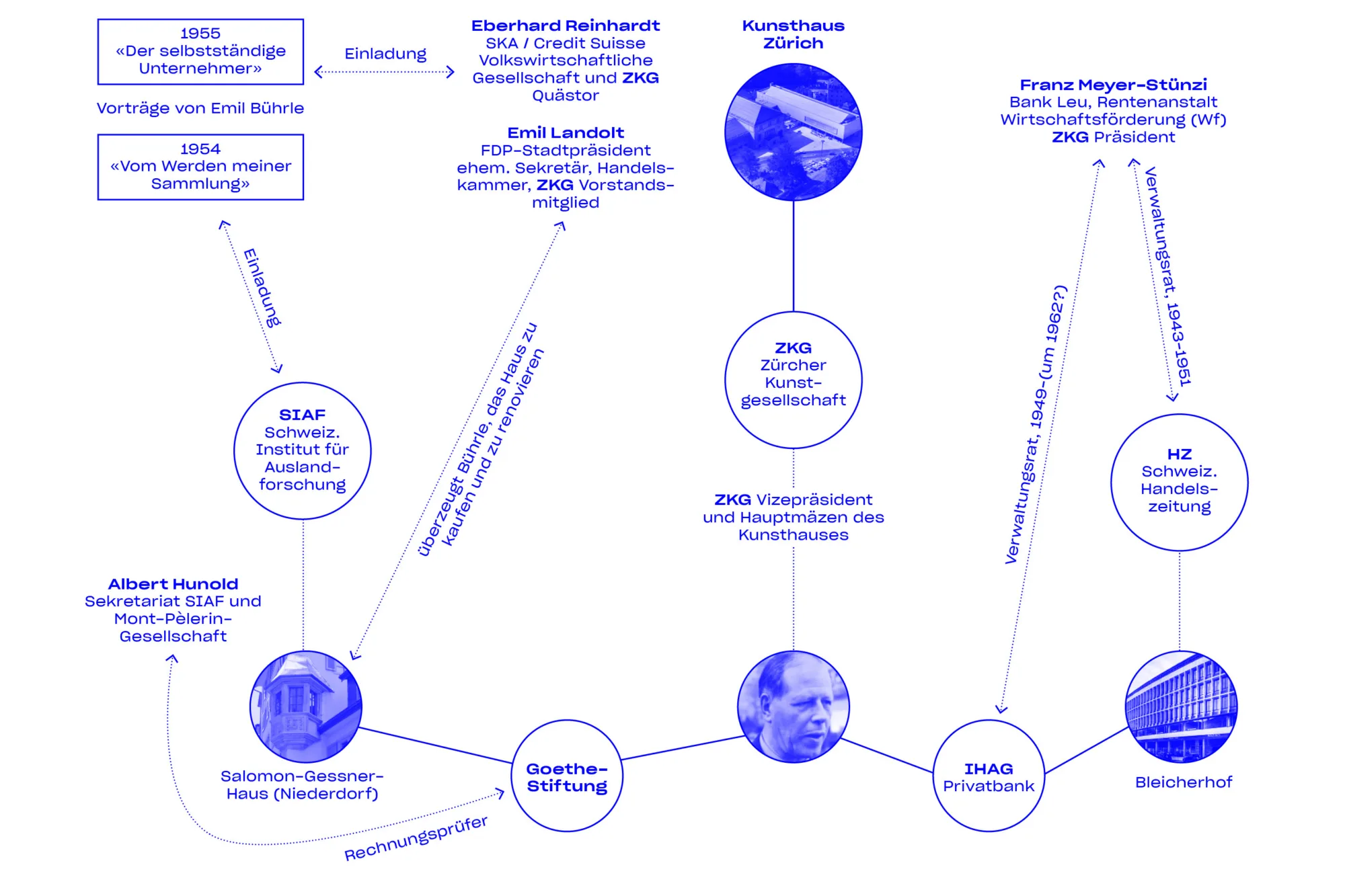

Die Vorbereitung und der Einzug der Sammlung der Stiftung ins Kunsthaus Zürich werden von starker Kritik begleitet. So werden im 2015 publizierten Schwarzbuch Bührle von Guido Magnaguagno und Thomas Buomberger Bührles Rolle in Politik und Gesellschaft und das auch mit ihm verbundene Thema Raubkunst kritisch beurteilt. 2016 erteilen Stadt und Kanton Zürich einem Team unter der Leitung des Historikers Matthieu Leimgruber den Forschungsauftrag zur Kontextualisierung der Sammlung Emil Bührle. Der entsprechende Bericht erscheint 2020. Er macht die engen Verflechtungen zwischen dem sowohl als Produzent und Verkäufer von Waffen als auch als Kunstsammler in der Schweiz und international bestens vernetzten Emil Bührle sichtbar. 2021 publiziert der Historiker Erich Keller das Buch Das kontaminierte Museum. Darin werden städtepolitisches Standortmarketing, zeitgenössische Entwicklungen im Umgang mit Raubkunst und die Erinnerungskultur der Schweiz im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg zu einer wichtigen Stimme vereint.

Die Sammlung der Stiftung ist durch den Einzug ins Kunsthaus ans Licht der Öffentlichkeit getreten. In den Medien und im öffentlichen Raum entbrennt eine heftige Debatte: Soll die Sammlung in einem Museum ausgestellt werden, das sowohl öffentlich als auch privat finanziert ist? Enthält sie Raubkunst oder Werke mit ungeklärter Provenienz? Wie hat ein neutraler Staat wie die Schweiz Bührle erlauben können, Waffen an die Nationalsozialisten zu verkaufen? Sollen alle von Bührle erworbenen Werke aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwinden, weil er einen Grossteil seines Vermögens auf der Grundlage von Waffenlieferungen an den NS-Staat angehäuft hat?

Wegen der heftigen gesellschaftlichen, medialen, und politischen Kontroversen um die öffentliche Präsentation der Sammlung Emil Bührle im Erweiterungsbau berufen Stadt und Kanton Zürich und die Zürcher Kunstgesellschaft einen Runden Tisch unter der Leitung von Felix Uhlmann ein. Dieser beauftragt den Historiker Raphael Gross mit der Überprüfung der Provenienzforschung der Sammlung E.G. Bührle. Sein Bericht wird im Sommer 2024 erwartet.