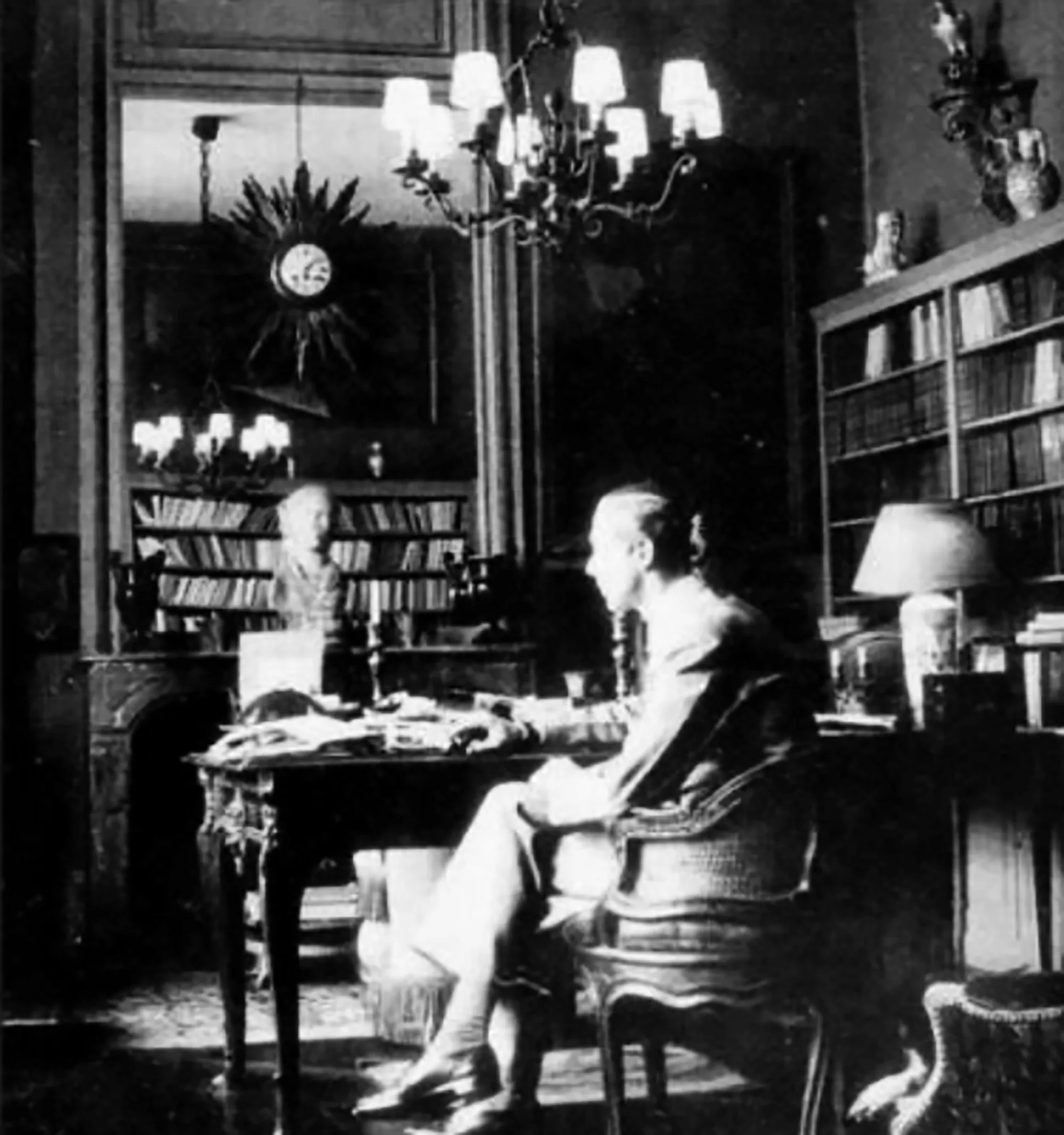

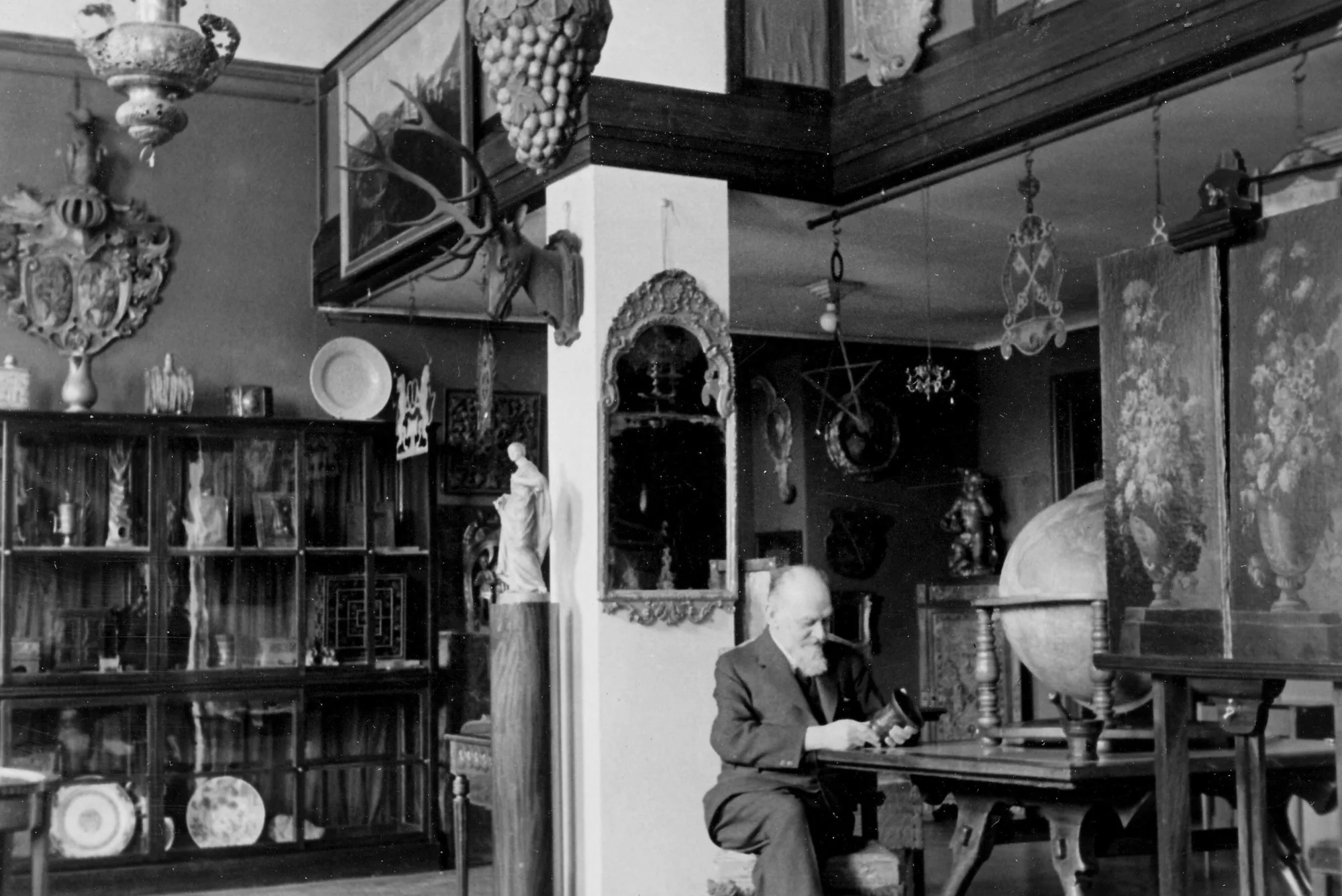

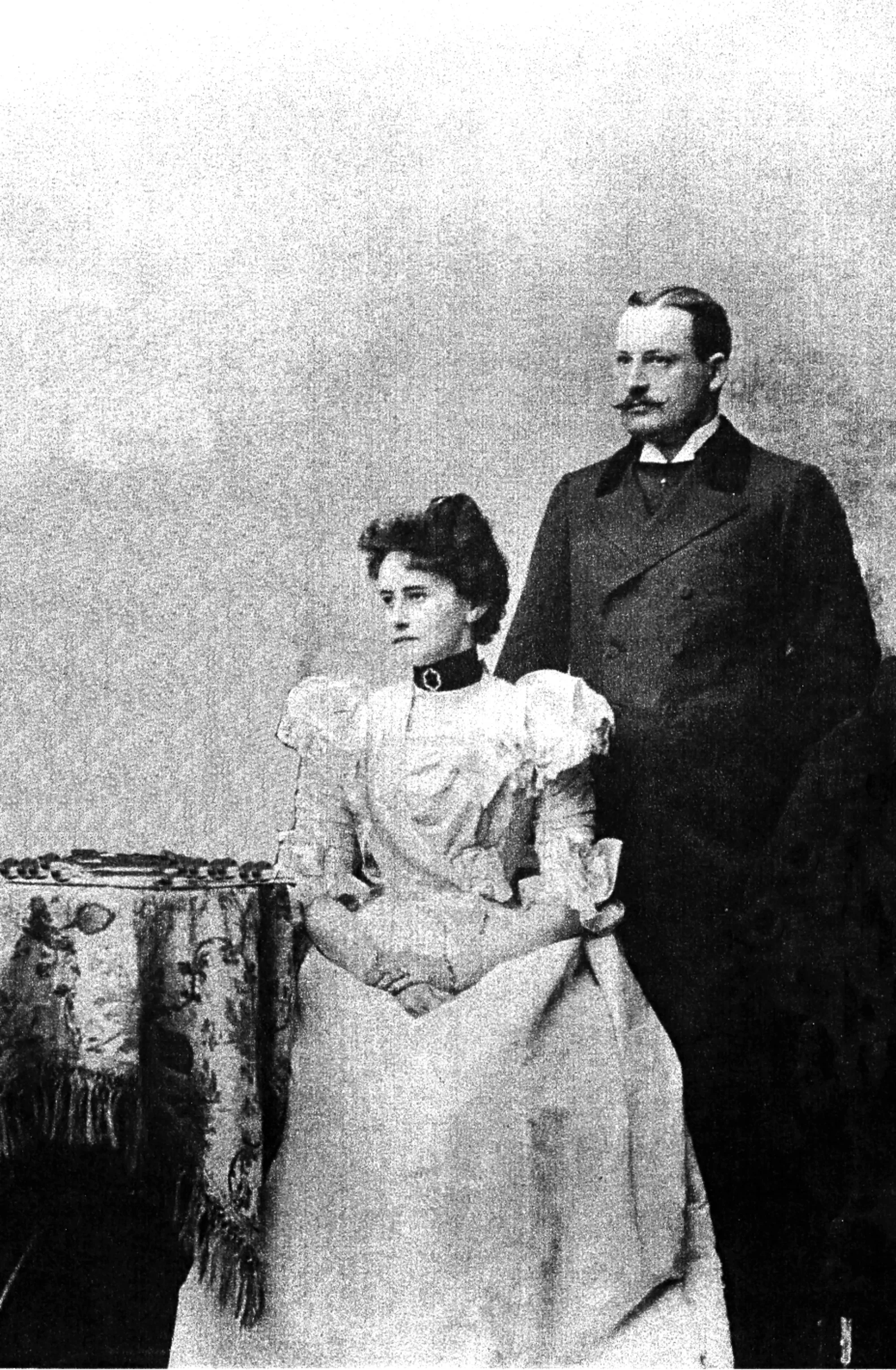

Moïse Lévi de Benzion (1873–1943) war ein ägyptischer, jüdischer Immobilien- und Kaufhausbesitzer. Er leitete in Kairo das 1857 gegründete Familienunternehmen Grands Magasins Benzion. Einen Teil seines Vermögens setzte er für den Aufbau einer Sammlung von Kunstwerken sowie asiatischen und ägyptischen Antiquitäten ein. De Benzion besass eine Residenz südlich von Paris. Die Nationalsozialisten verfolgten ihn aufgrund ihrer antisemitischen Ideologie. Unter lebensbedrohlichen Umständen gelang es ihm, in Frankreichs unbesetzte Zone nach La Roche-Canillac zu flüchten, wo er 1943 verstarb.

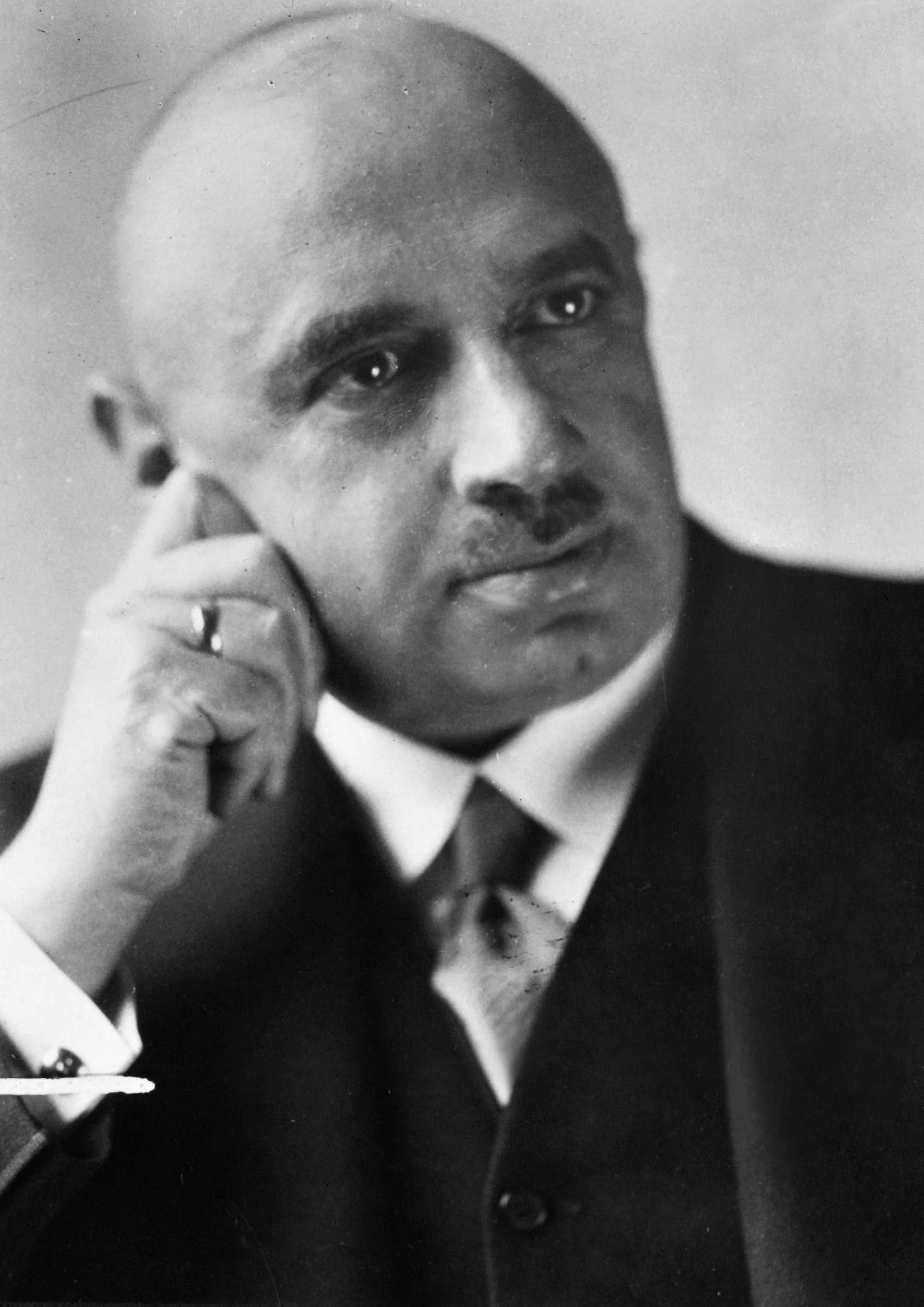

De Benzions Sammlung verblieb in seiner Residenz. 1941 plünderte die NS-Rauborganisation «Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR)» sie. Über 1200 Kunstobjekte wurden beschlagnahmt. Camille Corots Gemälde Lesender Mönch und Alfred Sisleys Sommer bei Bougival gelangten 1941 in die Luzerner Galerie von Theodor Fischer, der sie 1942 an Emil Bührle verkaufte. Die Erben de Benzions reichten nach 1945 vor der Raubgutkammer beim Schweizer Bundesgericht Klage ein und bekamen Recht.

Bührle restituierte beide Gemälde 1948 an die Erben. 1950 erwarb er sie von diesen nochmals, nach neuer Schätzung ihres Werts. 1951 forderte Bührle von Fischer in einer Regressklage den Betrag zurück, den er beim ersten Erwerb für die Werke bezahlt hatte. Das Bundesgericht gab der Forderung statt. Es entschied, dass Bührle beim Kauf gutgläubig gehandelt hatte und er zu dem Zeitpunkt von der unrechtmässigen Herkunft der Werke keine Kenntnis gehabt haben konnte. Das Urteil ist bis heute umstritten, da Bührle 1942 von der systematischen Beraubung der jüdischen Sammlerinnen und Sammler sehr wohl wissen konnte.