Ab 1940 verkauft Emil Bührle nur noch an NS-Deutschland und dessen Verbündete Waffen. Er wird damit zum reichsten Schweizer. Sein Vermögen ermöglicht ihm den Aufbau dieser prestigeträchtigen Kunstsammlung.

Chronologie

Emil Bührle beginnt ab 1936 Kunst zu sammeln. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs erwirbt er über 140 Werke im Wert von 3,3 Millionen Franken. Von Anfang an steht die französische Kunst des 19. Jahrhunderts im Zentrum: von Camille Corot über Claude Monet bis Vincent van Gogh. Mit Gemälden von Pierre Bonnard und Maurice de Vlaminck erwirbt er erste moderne Werke des 20. Jahrhunderts. Diese Ankäufe finden in der Zeit des nationalsozialistischen Kunstraubs statt. Einige davon haben eine umstrittene Herkunft, andere erwirbt er auf unbedenkliche Weise auf dem Kunstmarkt.

Der Aufbau dieser Sammlung von Meisterwerken ist nur möglich dank dem Vermögen, das Bührle mehrheitlich mit der Produktion und dem Verkauf von Waffen erwirtschaftet. Bis 1940 liefert seine Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co. (WOB) Waffen im Wert von 88 Millionen Franken unter anderem an Grossbritannien und Frankreich. In Absprache mit dem Schweizer Bundesrat und trotz der Schweizer Neutralitätspolitik gehen ab 1940 Lieferungen ausschliesslich an die Achsenmächte: im Wert von 420 Millionen an das nationalsozialistische Deutsche Reich, an das faschistische Italien und an Rumänien.

Die WOB ist während des Kriegs eines der exportstärksten Unternehmen und einer der grössten Arbeitgeber des Industriestandorts Zürich. Zusätzlich erhält Bührle Lizenzzahlungen in der Höhe von fast einer Million Franken von der Rüstungsfirma Veltener Maschinenfabrik GmbH Ikaria bei Berlin. Diese setzt KZ-Zwangsarbeiterinnen zur Arbeit in der Waffenproduktion ein.

Bührle profitiert finanziell von Krieg und Ausbeutung und ist 1945 mit einem Vermögen von mehr als 160 Millionen Franken reichster Mann der Schweiz.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Bührle Schwierigkeiten auf dem internationalen Waffenmarkt. Trotzdem etabliert er sich in der neuen Weltordnung des Kalten Kriegs als Produzent und Verkäufer von Waffen und als Kunstsammler.

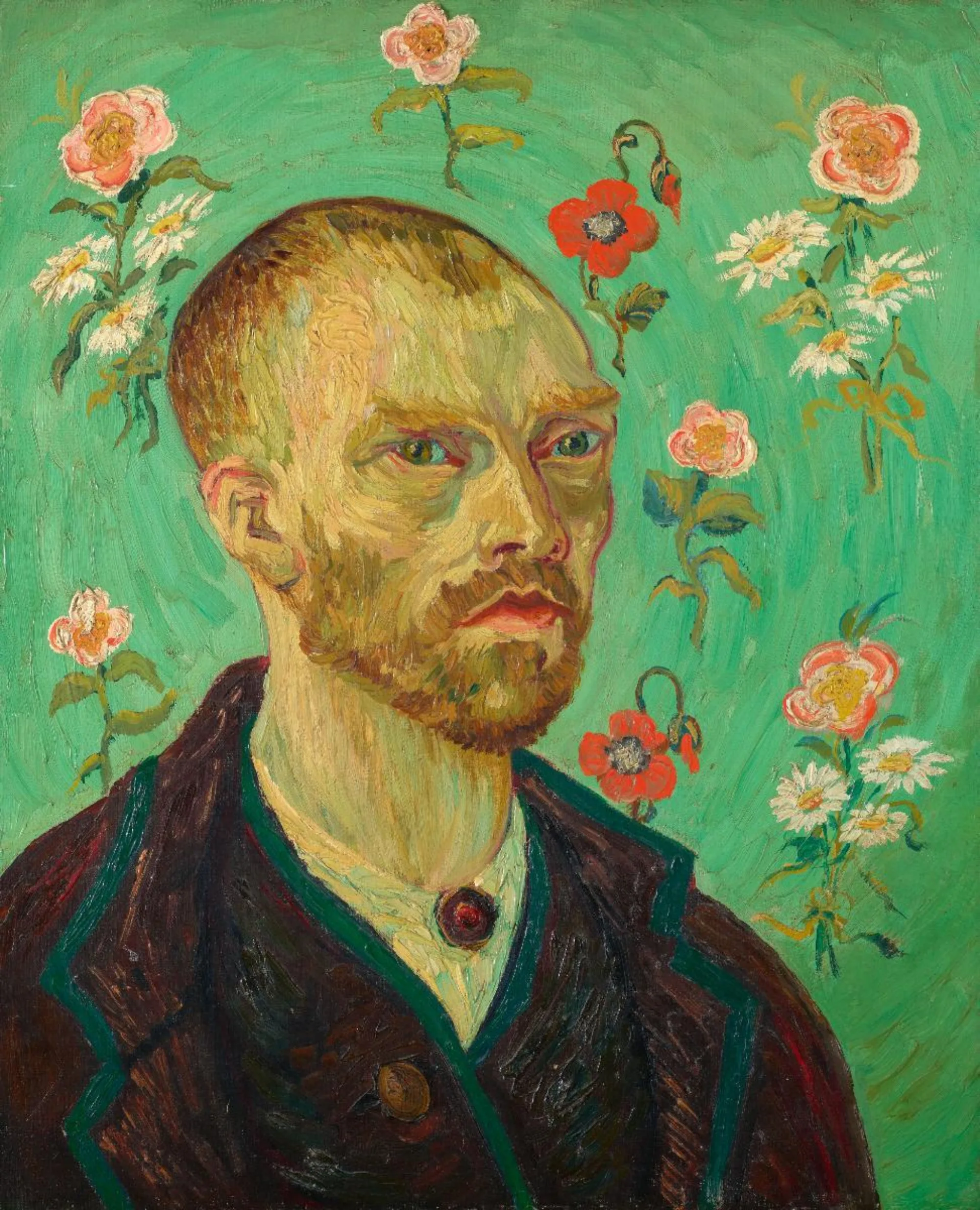

Zwischen 1946 und 1950 erwirbt Bührle 53 Werke für eine Summe von 4,4 Millionen Franken, darunter zwei Gemälde, die noch heute Aushängeschilder der Sammlung sind: Paul Cézannes Knabe mit der roten Weste und Pierre-Auguste Renoirs Porträt der kleinen Irene. Nach dem Vorbild von Oskar Reinhart in Winterthur will Bührle Werke der alten und der modernen Kunst harmonisch vereinen. So kauft er ein Selbstbildnis von Rembrandt und ein zweites Selbstporträt von Vincent van Gogh dazu. Später stellt sich heraus, dass es sich bei beiden Werken nicht um Originale handelt.

Das Ansehen der Schweiz hat aufgrund ihrer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit NS-Deutschland bei den Alliierten stark gelitten. Diese führen während des Zweiten Weltkriegs Schwarze Listen – Boykottregister unter anderem von Firmen, die Waffen an die Achsenmächte liefern. Neben anderen Schweizer Firmen befindet sich die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co. (WOB) zwischen 1941 und 1946 auf den Listen. Den drohenden wirtschaftlichen Sanktionen begegnet die Schweiz mit diplomatischen Bemühungen, die 1946 zu einem Abkommen mit den Alliierten führen. Die Schweiz verpflichtet sich zu Reparationszahlungen in der Höhe von 250 Millionen Franken für den Wiederaufbau Europas. Schweizer Firmen werden dafür von den Schwarzen Listen gestrichen. Das Abkommen eröffnet der WOB wieder Zugang zu den Märkten der USA, Grossbritanniens und anderer Staaten des sich formierenden Westblocks und ermöglicht ihr damit wirtschaftlichen Erfolg.

Judith Gérard, Kopie nach van Goghs Selbstbildnis für Gauguin, 1897/1898, Sammlung Emil Bührle, Dauerleihgabe im Kunsthaus Zürich

Die Gewinne aus der Produktion und dem Verkauf von Waffen lassen Bührles Vermögen weiter wachsen. Sie ermöglichen ihm, in enormem Ausmass auf dem Kunstmarkt aktiv zu sein.

Ab 1950 erfolgt die grösste Erweiterung der Sammlung Bührle. Zu den bestehenden rund 200 Werken kommen in kurzer Zeit über 400 weitere hinzu, darunter Meisterwerke von Vincent van Gogh, Paul Cézanne und Amedeo Modigliani. Sie kosten Bührle mehr als 30 Millionen Franken. Viele kauft er in London und New York, wo der Kunstmarkt nach dem Zweiten Weltkrieg aufblüht und wohin er in geschäftlicher Mission reist.

In den 1950er-Jahren ist die Weltpolitik vom Kalten Krieg bestimmt. Die beiden Supermächte des Zweiten Weltkriegs – die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und die Sowjetunion (UdSSR) – stehen sich als Rivalen gegenüber. Das Resultat ist ein Wettrüsten zur Sicherung der jeweiligen ideologischen und wirtschaftlichen Interessen.

In den Einflussgebieten der beiden Supermächte kommt es zu Stellvertreterkriegen. Einer der verheerendsten ist der Koreakrieg, der sich zwischen dem Norden (pro UdSSR) und dem Süden (pro USA) entfacht. 1951 beschliesst die US-Militärführung, die Pulverrakete aus Bührles Fabrik in grosser Zahl im Koreakrieg einzusetzen.

Durch seinen Reichtum und die geschäftlichen Beziehungen zu den USA sichert sich Bührle in den frühen Jahren des Kalten Kriegs eine einflussreiche Position als Arbeitgeber, Waffenexporteur und Kunstmäzen.

Oskar Kokoschka, Emil Bührle, 1951/1952, Sammlung Emil Bührle, Dauerleihgabe im Kunsthaus Zürich © Fondation Oskar Kokoschka / 2024, ProLitteris

Das Jahr 1952 wird in Emil Bührles Sammlung durch den Ankauf bedeutender französischer Gemälde gekennzeichnet. Er erwirbt Meisterwerke von Paul Gauguin, Edgar Degas und Paul Cézanne. Der österreichische expressionistische Künstler Oskar Kokoschka malt ein Porträt von ihm. Der Auftrag ist bemerkenswert. Der Maler und der Industrielle haben beide die zwei grossen Kriege des 20. Jahrhunderts in Europa erlebt – allerdings aus völlig gegensätzlichen Positionen. Der von den Nationalsozialisten als «entartet» verleumdete Kokoschka kritisiert entschieden das NS-Regime und verurteilt den Krieg. Sie teilen aber ihre Kunstauffassung: Beide lehnen sie die abstrakte Kunst ab.

In den frühen 1950er-Jahren verkauft die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co. (WOB) Rüstungsgüter an die Bundesrepublik Deutschland und beliefert die NATO-Staaten über ihre Tochtergesellschaft Contraves in Italien. 1952 sichert sich Bührle einen Grossauftrag des US-Verteidigungsministeriums über mehr als 140 Millionen Franken. Als wichtiger Arbeitgeber setzt er die Schweizer Regierung unter Druck, ihm die dafür nötigen Exportlizenzen zu erteilen. Gleichzeitig schaffen die Spannungen des Kalten Kriegs und der verbreitete Antikommunismus in der Schweiz die Voraussetzungen für den Ausbau der Armee. Die WOB erhält durch den Bundesrat wichtige Aufträge und bestätigt so ihre führende Position in der einheimischen Kriegsmaterialausstattung.

Bei seinen Kunstkäufen handelt Emil Bührle nach persönlichen Vorlieben, aber auch aufgrund strategischer Überlegungen: Er will sein Ansehen stärken. Waffen liefert er an jeden Käufer, die Gewinnmaximierung steht im Vordergrund.

Der Kunst der Klassischen Moderne ab 1900 steht Emil Bührle skeptisch gegenüber. Die Werke Pablo Picassos überzeugen ihn zunächst nicht. Dennoch kauft er zwischen 1953 und 1955 fünf seiner Gemälde. Blumen und Zitronen ist auf den beiden Fotos zu sehen, die Bührle inmitten seiner Sammlung zeigen. Die Fotos entstehen 1954 für das US-amerikanische Magazin LIFE. Bührle signalisiert mit dem Kauf von Werken Picassos und der Selbstinszenierung, dass er sich auch für die Kunst der Klassischen Moderne geöffnet hat.

Weltweit versuchen viele Staaten im Wettrüsten des Kalten Kriegs mitzuhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erkämpfen sich ausserdem europäische Kolonien die Unabhängigkeit. Die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co. (WOB) profitiert von der grossen Nachfrage nach Rüstungsgütern für diese Kriege und gewaltsamen Folgekonflikte, die den Aufbau der jungen Nationen begleiten. Im Lauf der Jahre verkauft die WOB Waffen zunächst an NS-Deutschland, dann an die USA, die Westmächte und auch an die ehemaligen Kolonien, die versuchen, sich diesen Mächten zu entziehen. Das heisst, dass Bührles Ziel die Maximierung der Unternehmensgewinne ist und dass er nicht aus politisch-ideologischer Überzeugung handelt. Nach Äthiopien beispielsweise lieferte die WOB in den 1930er-Jahren an den Kaiser Haile Selassie, dann an die faschistische italienische Besatzungsmacht und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an die zurückkehrende Monarchie.

Pablo Picasso, Blumen und Zitronen, 1941, Sammlung Emil Bührle, Dauerleihgabe im Kunsthaus Zürich

Über die Jahre stellt Emil Bührle dem Kunsthaus Zürich Millionen zur Verfügung. In dieser Zeit setzt seine Textilfabrik Dietfurt AG Zwangsarbeiterinnen aus dem Sozialfürsorgewesen ein. Indem das Kunsthaus von ihm unterstützt wird, profitiert es indirekt auch von Bührles zum Teil ausbeuterischen Geschäftsgebaren.

Am 14. Juni 1954 hält Bührle einen Vortrag mit dem Titel «Vom Werden meiner Sammlung». Das Manuskript dazu ist der einzige Text, in dem er über seine Motivation als Sammler spricht. Seine Vorliebe gilt der französischen Malerei. Seine Sammlung enthält zudem 90 mittelalterliche Skulpturen. Bührles Interesse für die kirchliche Kunst beginnt während seines Studiums der Kunstgeschichte. Es erklärt sich möglicherweise aber auch durch seine Zugehörigkeit zur christkatholischen Kirche.

In seinem Vortrag verspricht er, seine Sammlung im geplanten neuen Ausstellungssaal des Kunsthauses zu zeigen. Das Jahr 1954 verzeichnet mit 103 Ankäufen einen Rekordzuwachs. Im selben Jahr beginnen die Arbeiten für den Erweiterungsbau. Bührle hat zugesichert, die gesamten Kosten von 6 Millionen Franken zu übernehmen.

In den gleichen Jahren werden in Bührles Fabrik Dietfurt AG im Toggenburg junge Frauen von den Fürsorgeämtern zur Arbeit gezwungen. Die Textilfabrik hat Bührle 1941 während des Zweiten Weltkriegs von der bereits aus Deutschland in die USA und nach Argentinien geflüchteten jüdischen Unternehmerfamilie Wolf gekauft. Obwohl Zwangsarbeit in der Schweiz seit 1941 verboten ist, profitiert auch er, wie schon die Vorbesitzer, von den unmenschlichen Zuständen im Fürsorgewesen. Damit ist Bührle nicht alleine. Unter dem Vorwand der Erziehung werden seit dem 19. Jahrhundert bis Mitte der 1970er-Jahre zahlreiche junge Frauen von staatlichen Behördenohne Gerichtsurteil zur Arbeit in Fabriken gezwungen. Sie erhalten höchstens bescheidene Löhne und leben als «Versorgte» in den Fabrikheimen der jeweiligen Arbeitgeber. Bührle profitiert, wie viele andere in dieser Branche von der staatlich geduldeten Ausbeutung dieser Arbeitskräfte. Gleichzeitig profitiert das Kunsthaus Zürich vom unternehmerischen Gewinn seines Mäzens.

Durch sein ungeheures Vermögen und seine Stellung als wichtiger Unternehmer beeinflusst Bührle die Gesellschaft und den Kunstmarkt.

In der Nachkriegszeit boomt der internationale Kunstmarkt. Das US-Magazin Fortune würdigt Bührle 1955 als «eine Kraft auf dem [Kunst]markt» (a force on the [art] market). Er sammelt weiterhin Alte Meister und Kunst aus der Zeit um 1900. Dieser Raum wird dominiert von einer ungewöhnlichen Dreiergruppe von Gemälden von Jean-Auguste-Dominique Ingres, Henri Fantin-Latour und Georges Braque, die zwischen 1811 und 1912 entstanden sind. Sie repräsentieren auf eindrucksvolle Weise hundert entscheidende Jahre der französischen Kunstgeschichte, die Bührle besonders wichtig ist.

Im Kalten Krieg gehört die Schweiz klar zum westlichen Block und der Antikommunismus ist weit verbreitet. In diesem Kontext hält Bührle 1955 vor der Zürcher Volkswirtschaftlichen Gesellschaft einen Vortrag zum Unternehmertum. Darin lehnt er die Einmischung des Staats in das wirtschaftliche Geschehen ab. Er vermeidet es, die Rolle von NS-Deutschland bei der Expansion der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co. (WOB) zu erwähnen. Zudem stellt er eine klare Verbindung her zwischen der Waffenproduktion seiner Firma, der Verteidigung der Schweiz und dem Kampf des Westens gegen den kommunistischen Ostblock.

Nach dem Tod von Emil Bührle verbleiben das Unternehmen und die Sammlung im Besitz der Familie. Diese überführt 1960 einen Teil der Werke in eine Stiftung. Die Kontroversen über die Sammlung beginnen in den 1990er-Jahren und dauern bis heute an.

Am 28. November 1956 stirbt Emil Bührle überraschend. Sein Sohn Dieter übernimmt die Geschäftsleitung der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co. (WOB). Die Kontroversen über deren Geschäftspraktiken, die schon in den 1940er-Jahren entflammt sind, erreichen 1970 einen weiteren Höhepunkt mit der Verurteilung Dieter Bührles wegen illegalen Waffenexports nach Südafrika und Nigeria. 1999 trennt sich das Unternehmen Bührle vom Rüstungsbereich. In Oerlikon werden von Rheinmetall auch heute noch Waffensysteme für die Flugabwehr produziert.

In seinem letzten Lebensjahr kauft Emil Bührle 46 Werke, von Bernardo Strozzi bis zu Paul Gauguin und Paul Cézanne. Bei seinem Tod hinterlässt er 633 Werke. Am 7. Juni 1958 wird die von Bührle finanzierte Erweiterung des Kunsthauses mit der Präsentation seiner Sammlung eröffnet. 1960 überführt die Familie rund einen Drittel davon in die Stiftung Sammlung E.G. Bührle. Der Rest der Sammlung verbleibt im Besitz der Erbengemeinschaft.

Die Herkunft (Provenienz) einiger Werke führt ab den 1990er-Jahren zu umfangreichen Debatten. Nach jahrelangen Verhandlungen und einer erfolgreichen Volksabstimmung im Jahr 2012 kommt die Sammlung der Stiftung im Herbst 2021 als Dauerleihgabe ins Kunsthaus Zürich.

Im 21. Jahrhundert bleibt die Sammlung Bührle umstritten. Sie enthält Meisterwerke und ist von grossem kunsthistorischem Wert. Sie enthält aber auch Werke, die einst Eigentum von Opfern der NS-Verfolgung gewesen sind. Sie ist über die unternehmerischen Aktivitäten Bührles auch direkt mit Zwangsarbeit, den Opfern des NS-Regimes und den zahlreichen bewaffneten Konflikten des 20. Jahrhunderts verknüpft.

Diese Ausstellung schlägt einen neuen Zugang zur Sammlung und ihrer Geschichte vor, die beide untrennbar mit Zürich und dem Kunsthaus verbunden sind. Die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte ist ein Prozess, der nicht zu Ende ist.