À sa mort en 1956, Emil Bührle ne laisse aucune instruction sur ce qui doit advenir des œuvres de sa collection. Quatre ans plus tard, en 1960, sa veuve Charlotte Bührle-Schalk et leurs enfants créent la Fondation Collection E.G. Bührle, dont le siège est à Zurich. Ils donnent à cette fondation environ un tiers de l’ensemble de la collection, soit 221 œuvres d’art sur 633. Le reste demeure propriété privée. En procédant à la sélection, ils s’assurent que la structure et l’exhaustivité de la collection voulue par Emil Bührle soient conservées au sein de la fondation. Celle-ci est installée dans la villa familiale de la Zollikerstrasse 172 à Zurich. Elle est rendue accessible au public à partir d’avril 1960 et le sera jusqu’à fin mai 2015. Une partie de la collection sera exposée entre 1961 et 2019 dans différents musées, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et au Japon.

Dans le sillage du mouvement de 1968 et de l’« affaire Bührle » de 1970 – suite à laquelle le fils Dieter Bührle est condamné pour exportation d’armes illégal vers l’Afrique du Sud et le Nigeria –, la Zürcher Kunstgesellschaft prend ses distances avec la Fondation Collection E.G. Bührle jusqu’au milieu des années 1990.

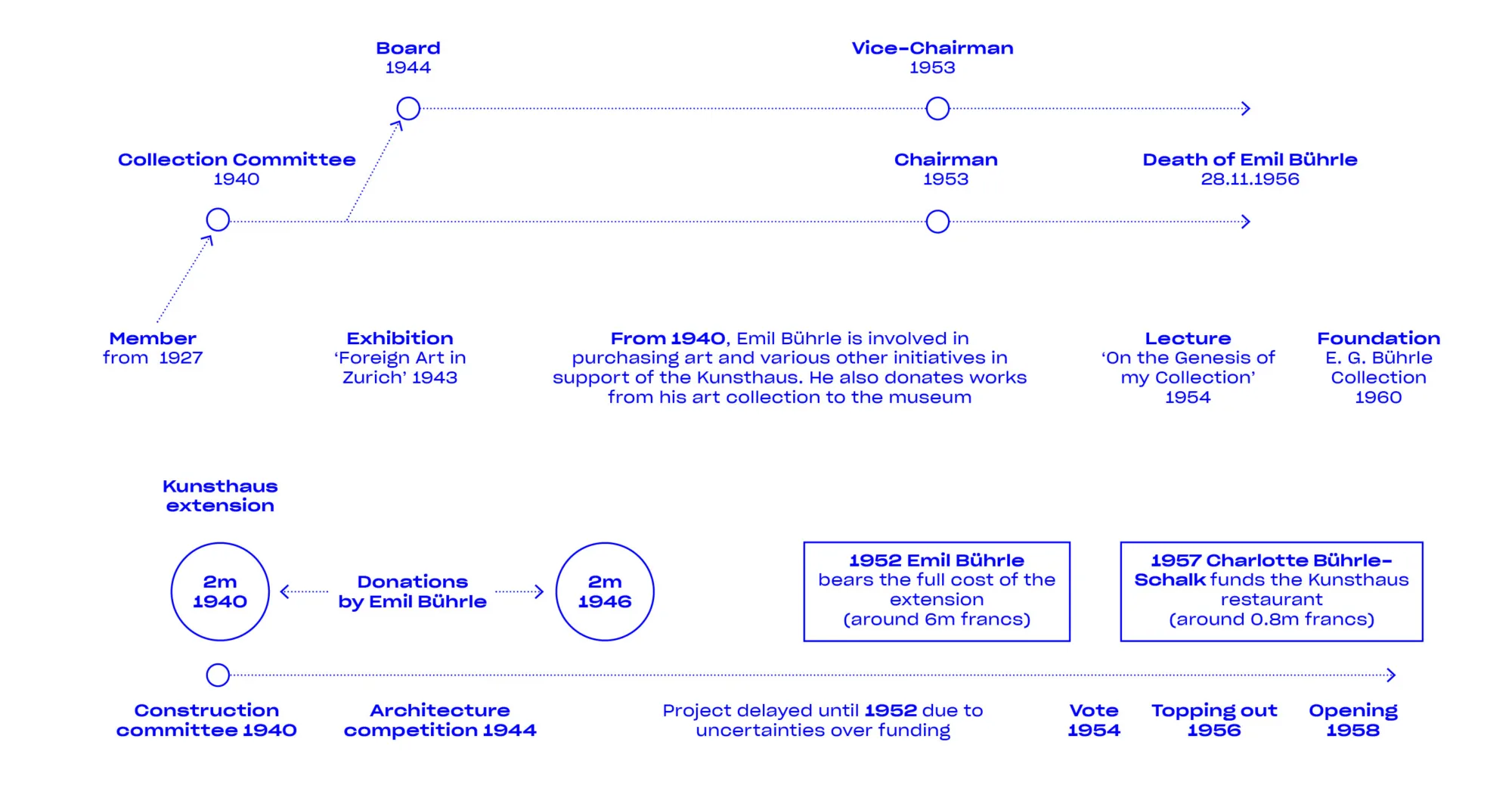

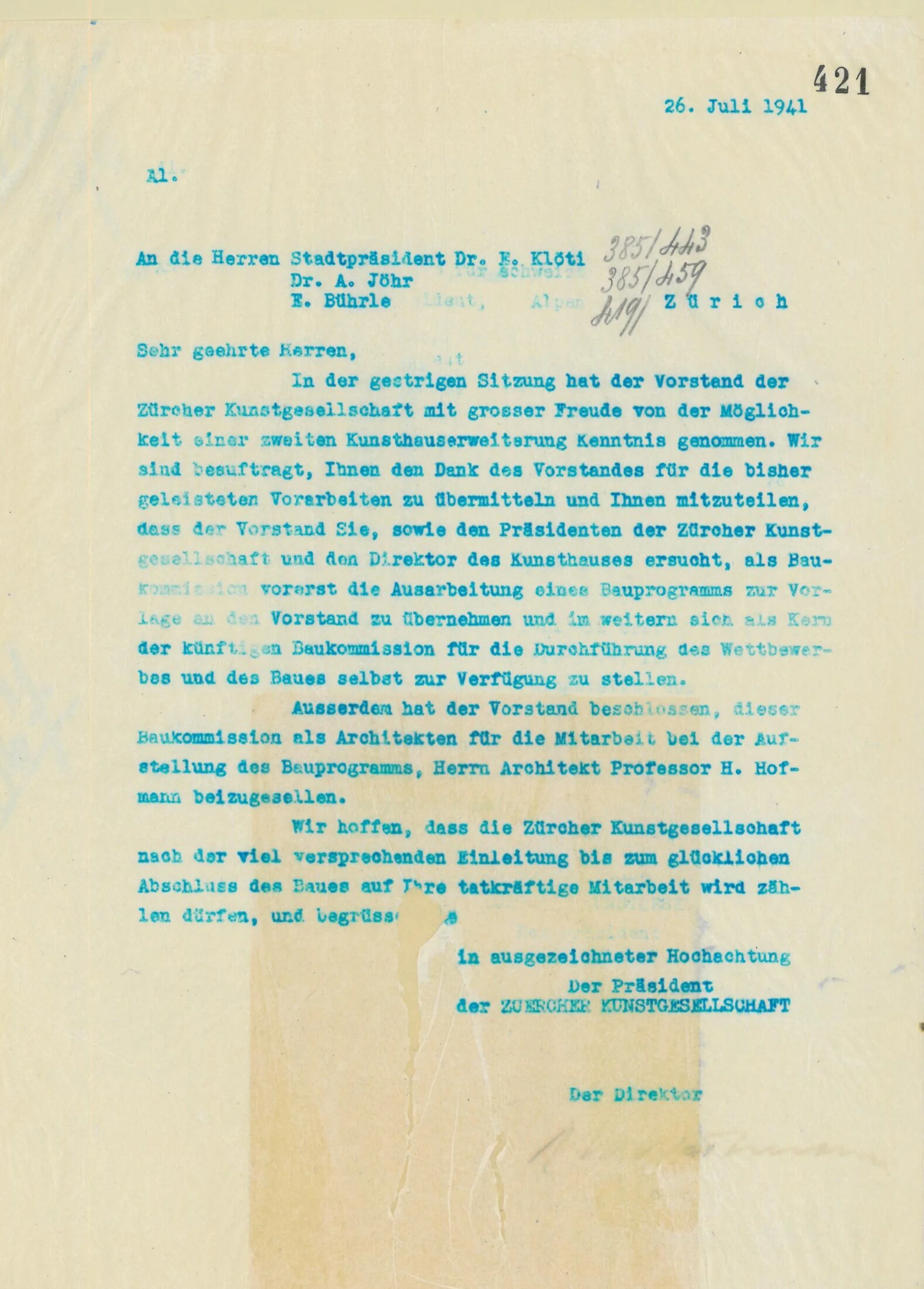

En 2005, le projet d’une nouvelle extension du Kunsthaus, de l’autre côté de Heimplatz, marque le début d’un nouveau rapprochement. Après les premiers entretiens à la fin des années 1990, un premier accord de principe est signé en 2006 entre la Fondation Collection E.G. Bührle, la Zürcher Kunstgesellschaft et la famille du donateur. Il est alors envisagé de déménager la collection de la fondation dans l’extension prévue. Le conseil municipal de Zurich ainsi que la population soutiennent cet accord lors de la votation de 2012, avec un taux d’approbation de 53,9 % et une participation de 36,5 %. L’extension par Sir David Chipperfield ouvrira ses portes en 2021 et la Collection Emil Bührle y sera intégrée.

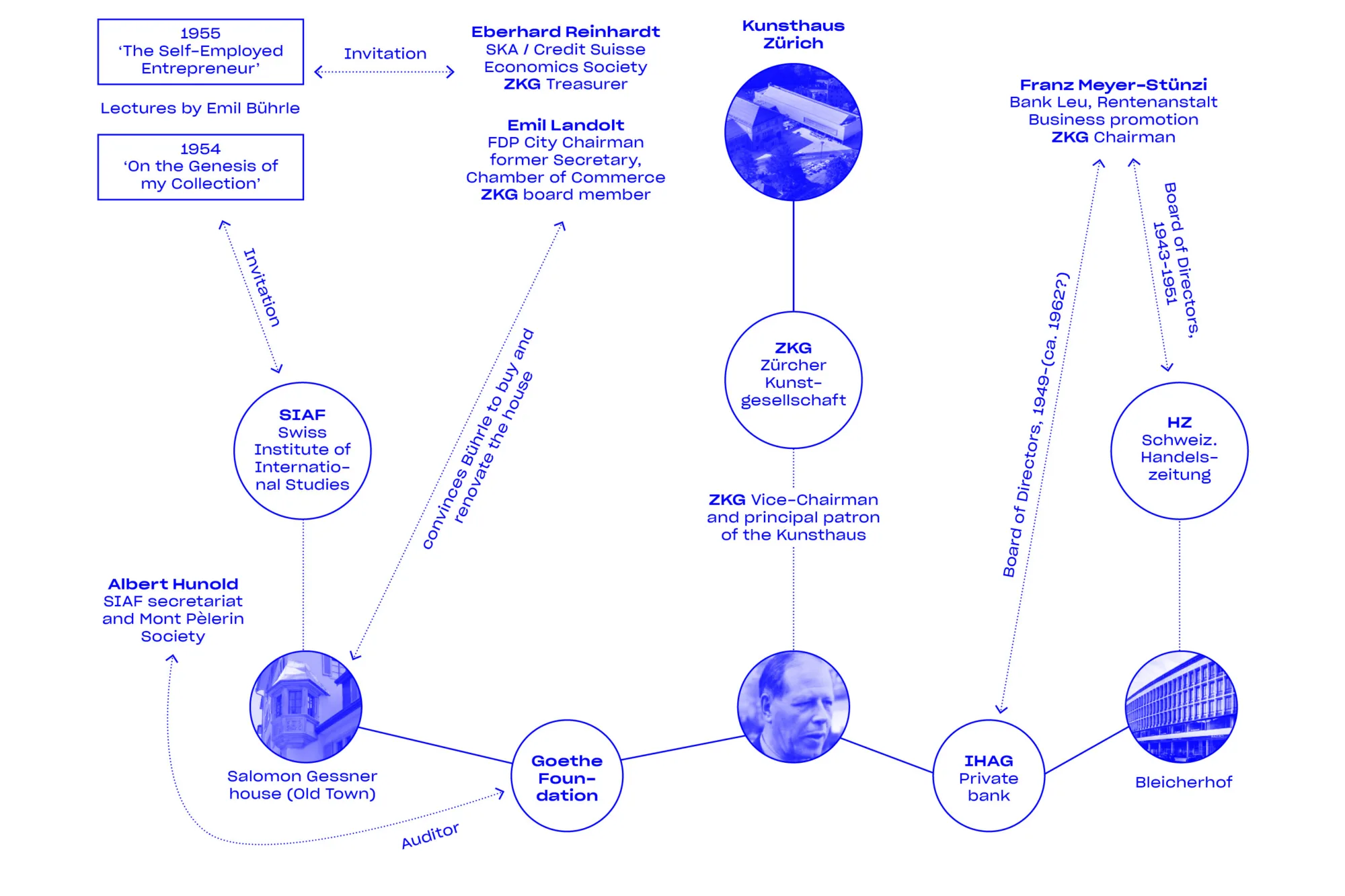

La mise en place et l’entrée de la collection de la fondation au Kunsthaus Zürich font l’objet de vives critiques. Le Schwarzbuch Bührle (Livre noir Bührle), publié en 2015 par Guido Magnaguagno et Thomas Buomberger, examine sévèrement le rôle de Bührle dans la politique et la société mais aussi le thème connexe de l’art spolié et des biens culturels confisqués avec les persécutions nazies. En 2016, la ville et le canton de Zurich confient à une équipe dirigée par l’historien Matthieu Leimgruber une mission de recherche sur la contextualisation de la Collection Emil Bührle. Leur rapport paraît en 2020 et met en évidence toutes les imbrications qui font le réseau d’Emil Bührle, en Suisse et à l’étranger, à la fois en tant que producteur et vendeur d’armes et collectionneur d’art. En 2021, l’historien Erich Keller publie l’ouvrage Das kontaminierte Museum (Le musée contaminé) et donne à entendre une voix importante à propos du marketing de la politique urbaine, des évolutions récentes en matière d’art spolié et de la culture mémorielle en Suisse par rapport à la Seconde Guerre mondiale.

La collection de la fondation a été révélée au public par son entrée au Kunsthaus. Dans les médias et l’opinion publique, elle suscite de vifs débats : La collection doit-elle être exposée dans un musée financé à la fois par des fonds publics et privés ? Contient-elle toujours des œuvres volées ou dont la provenance est douteuse ? Comment un État neutre comme la Suisse a-t-il pu autoriser Bührle à vendre des armes aux nazis ? Les œuvres acquises par Bührle doivent-elles toutes disparaître de la vue du public, dans la mesure où il a amassé une grande partie de sa fortune sur la base de relations commerciales avec l’Allemagne nazie?

En raison des vives controverses sociopolitiques et médiatiques autour de la présentation publique de la Collection Bührle dans le « Erweiterungsbau », la ville et le canton de Zurich avec la Zürcher Kunstgesellschaft ont mis en place une table ronde sous la direction de Felix Uhlmann. Celui-ci a chargé l’historien Raphael Gross de vérifier la recherche de provenance de la collection de la Fondation Collection E.G. Bührle. Son rapport est attendu pour l’été 2024.