Dal 1940 Emil Bührle inizia a vendere armi solo alla Germania nazista e ai suoi alleati. Grazie a questo commercio diventa l’uomo più ricco della Svizzera. Il suo patrimonio gli consente di costituire una prestigiosa collezione d’arte.

Cronologia

Emil Bührle iniziò a collezionare arte nel 1936. Alla fine della seconda guerra mondiale aveva acquistato più di 140 opere per un valore di 3,3 milioni di franchi. Fin dall’inizio, la sua attenzione si era concentrata sull’arte francese, ovvero su opere realizzate in Francia nell’Ottocento: da Camille Corot a Claude Monet e Vincent van Gogh. Con i dipinti di Pierre Bonnard e Maurice de Vlaminck acquistò le prime opere moderniste del Novecento.

Acquisti simili avvennero all’epoca delle spoliazioni naziste. Per le opere visibili in questa sala, tuttavia, non ci sono indizi legati ai furti d’arte nazisti.

Costituire questa collezione di capolavori è stato possibile solo grazie al patrimonio accumulato da Bührle principalmente tramite la vendita di armi. Nel 1940, la sua fabbrica di macchine utensili Oerlikon Bührle & Co. (WOB) aveva fornito armi per un valore di 88 milioni di franchi a Gran Bretagna e Francia, tra gli altri. In accordo con il Consiglio federale sviz-zero e malgrado la politica di neutralità seguita dal Paese, dal 1940 in poi i suoi prodotti vennero consegnati esclusivamente alle potenze dell’ Asse – per un valore di 420 milioni al Reich tedesco nazionalsocialista, all’Italia fascista e alla Roma-nia. Durante la guerra, la ditta WOB è stata una delle aziende con più alto tasso di esportazione e uno dei maggiori datori di lavoro del territorio industriale di Zurigo.

Inoltre, Bührle ricevette pagamenti di licenze per quasi un milione di franchi da parte dell’azienda di armamenti Veltener Maschinenfabrik GmbH Ikaria presso Berlino, un’azienda che impiegava donne costrette a lavorare nei campi di concentramento per la produzione di armi.

Bührle approfittò finanziariamente della guerra e dello sfruttamento; nel 1945, era l’uomo più ricco della Svizzera con un patrimonio di oltre 160 milioni di franchi.

Dopo la seconda guerra mondiale si registrano difficoltà sul mercato globale delle armi. Bührle si afferma nel nuovo ordine mondiale della Guerra fredda come industriale delle armi e collezionista d’arte.

Tra il 1946 e il 1950 Bührle acquistò 53 opere per una somma di 4,4 milioni di franchi, inclusi due dipinti che sono ancora oggi i fiori all’occhiello della collezione: Il Ragazzo dal gilet rosso di Paul Cézanne e il Irène Cahen d’Anvers (La piccola Irene) di Pierre-Auguste Renoir. Seguendo l’esempio di Oskar Reinhart a Winterthur, Bührle volle unire in modo armonico opere d’arte antica e moderna. Acquistò anche un autoritratto di Rembrandt e un secondo autoritratto di Vincent van Gogh. In seguito si scoprì che nessuno dei due quadri è originale.

La reputazione della Svizzera presso le potenze alleate ha sofferto molto per via della cooperazione economica con la Germania nazista. Durante la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno stilato delle liste nere, registri di aziende da boicottare perché fornivano armi alle potenze dell’Asse. Tra le altre aziende svizzere, anche la fabbrica di macchine utensili Oerlikon Bührle & Co. (WOB) figurava nella lista tra il 1941 e il 1946. La Svizzera ha risposto alla minaccia di sanzioni economiche con sforzi diplomatici che hanno portato a un accordo con gli Alleati nel 1946. La Svizzera si impegnava a pagare riparazioni per 250 milioni di franchi per la ricostruzione dell’Europa. In cambio, veniva cancellata delle liste nere. L’accordo consentì alla WOB di accedere ai mercati di Stati Uniti, Regno Unito e altri Stati del blocco occidentale in via di formazione, garantendogli così il successo economico.

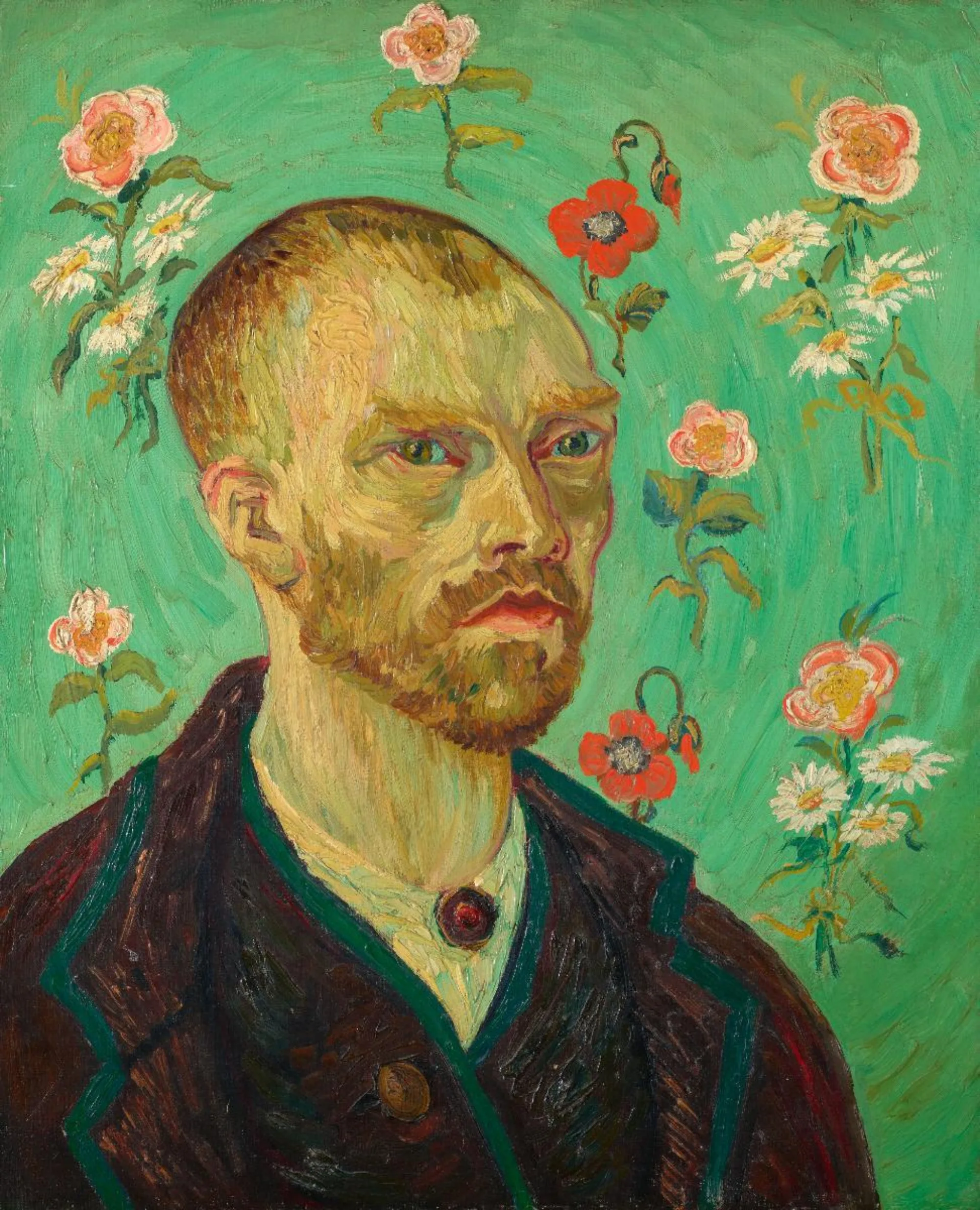

Judith Gérard, Kopie nach van Goghs Selbstbildnis für Gauguin, 1897/1898, Sammlung Emil Bührle, Dauerleihgabe im Kunsthaus Zürich

I profitti derivanti dalla vendita di armi permettono a Bührle di accrescere ulteriormente il suo patrimonio. Gli consentono di essere attivo con cifre enormi sul mercato dell’arte.

A partire dal 1950 ebbe luogo il maggiore ampliamento della collezione di Bührle. In breve tempo, alle circa 200 opere che conteneva se ne aggiunsero oltre 400, tra cui capolavori di Vincent van Gogh, Paul Cézanne e Amedeo Modigliani: acquisti costati a Bührle più di 30 milioni di franchi. Molte opere furono acquistate a New York, durante le sue missioni d’affari. Il mercato dell’arte era fiorito a New York dopo la seconda guerra mondiale perché un gran numero di mercanti d’arte ebrei provenienti dall’Europa vi si erano rifugiati.

Negli anni Cinquanta la politica mondiale è stata segnata dalla Guerra fredda. Le due potenze vincitrici della seconda guerra mondiale – gli Stati Uniti d’America (USA) e l’Unione Sovietica (URSS) – si affrontavano come rivali. Il risultato è stato una corsa agli armamenti per garantire i rispettivi interessi economici e ideologici.

Nei territori sotto l’influenza delle due superpotenze scoppiavano guerre per procura. Una delle più devastanti è stata la guerra di Corea, divampata tra il Nord (pro URSS) e il Sud (pro USA) del Paese. Nel 1951 i vertici militari statunitensi decisero di utilizzare massicciamente nella guerra di Corea i razzi a polvere prodotti dalla fabbrica di Bührle.

Grazie alla sua ricchezza e ai legami commerciali con gli Stati Uniti, Bührle si assicura una posizione influente come datore di lavoro, esportatore di armi e mecenate d’arte nei primi anni della Guerra fredda.

Oskar Kokoschka, Emil Bührle, 1951/1952, Sammlung Emil Bührle, Dauerleihgabe im Kunsthaus Zürich © Fondation Oskar Kokoschka / 2024, ProLitteris

Per la collezione di Emil Bührle, l’anno 1952 fu segnato dall’acquisto di importanti dipinti francesi: capolavori di Paul Gauguin, Edgar Degas e Paul Cézanne. Il pittore espressionista austriaco Oskar Kokoschka dipinse un ritratto di Emil Bührle. La commissione era notevole. L’artista e l’industriale avevano vissuto entrambi le due grandi guerre del Novecento in Europa, anche se da due prospettive completamente opposte. Kokoschka, che fu calunniato dai nazisti come artista «degenerato», aveva criticato risolutamente il regime e condannato la guerra. Tuttavia, i due condividevano una visione dell’arte: entrambi rifiutavano l’arte astratta.

All’inizio degli anni Cinquanta, la fabbrica di macchine utensili Oerlikon Bührle & Co. (WOB) vendeva armamenti alla Repubblica Federale Tedesca e riforniva i Paesi della NATO tramite la società sorella Contraves in Italia. Nel 1952 Bührle si assicurò un’importante commissione del Ministero della Difesa statunitense per oltre 140 milioni di franchi. In qualità di maggiore datore di lavoro nel Paese, fece pressione sul governo svizzero perché gli venissero rilasciate le necessarie licenze di esportazione. Allo stesso tempo, le tensioni della Guerra fredda e l’anticomunismo diffuso in Svizzera avevano creato le condizioni per l’espansione dell’esercito. La WOB ottenne importanti incarichi da parte del Consiglio federale, confermando così la sua posizione guida nella fabbricazione di materiale bellico per il mercato nazionale.

Gli acquisti d’arte di Emil Bühle si basano su preferenze personali, ma anche su considerazioni strategiche: vuole rafforzare la sua reputazione. Fornisce armi a qualsiasi acquirente, la sua priorità è massimizzare i profitti.

Emil Bührle era scettico nei confronti dell’arte moderna post 1900. Le opere di Pablo Picasso all’inizio non lo convincevano. Tuttavia, tra il 1953 e il 1955 acquistò cinque suoi dipinti. Fiori e limoni è visibile nelle due foto che ritraggono Bührle circondato dalla sua collezione. Si tratta di due scatti del 1954, realizzati per la rivista statunitense LIFE. Con l’acquisto di opere di Picasso e con queste foto in posa, Bührle segnalava di essere aperto anche all’arte moderna.

In tutto il mondo, molti Stati cercavano di tenere il passo nella corsa agli armamenti durante la Guerra fredda. Dopo la seconda guerra mondiale, inoltre, le colonie europee si trovarono a lottare per l’indipendenza. La fabbrica di macchine utensili Oerlikon Bührle & Co. (WOB) approfittò della grande richiesta di armamenti per queste guerre e per i violenti conflitti successivi che accompagnarono la costituzione delle giovani nazioni. Nel corso degli anni, la WOB aveva venduto armi dapprima alla Germania nazista, poi agli Stati Uniti, alle potenze occidentali e anche alle ex colonie che cercavano di emanciparsi. Ciò significa che l’obiettivo di Bührle era quello di massimizzare i profitti dell’azienda, dunque non agiva per convinzioni politiche o ideologiche. In Etiopia, per esempio, la WOB fornì armi prima all’imperatore Haile Selassie nelli anni Trenta, poi alla potenza di occupazione fascista italiana e infine alla monarchia tornata dopo la seconda guerra mondiale.

Pablo Picasso, Fiori e limoni, 1941, Sammlung Emil Bührle, Dauerleihgabe im Kunsthaus Zürich

La storia del Kunsthaus Zürich è strettamente legata a quella di Emil Bührle, che investe svariati milioni nel museo. Allo stesso tempo, la fabbrica tessile Dietfurt AG di Bührle utilizza personale costretto al lavoro forzato. Il Kunsthaus trae indirettamente profitto da questo sfruttamento.

Il 14 giugno 1954 Bührle tenne una conferenza dal titolo «Vom Werden meiner Sammlung» (Sullo svi-luppo della mia collezione). Il manoscritto di questa conferenza è l’unico testo in cui Bührle parla delle sue motivazioni come collezionista. La sua preferenza andava alla pittura francese. La collezione con-teneva inoltre 90 sculture medievali. L’interesse di Bührle per l’arte ecclesiastica era nato durante i suoi anni di studio, ma si spiega anche con la sua appartenenza alla chiesa cattolica.

Nella conferenza, Bührle prometteva di esporre la sua collezione nella progettata nuova sala del Kunsthaus. L’anno 1954 registrò un incremento record con 103 acquisizioni. Nello stesso anno iniziarono i lavori di ampliamento della sede del museo. Bührle si impegnò a coprire l’intero costo di 6 milioni di franchi.

Nello stesso periodo, nella fabbrica Dietfurt AG di Toggenburg, di proprietà di Bührle, venivano impiegate ragazze giovani costrette a lavorare come operaie. Bührle aveva acquistato la fabbrica tessile da rifugiati ebrei per un prezzo irrisorio durante la seconda guerra mondiale. Sebbene il lavoro forzato fosse stato vietato in Svizzera dal 1941, fino alla metà degli anni Settanta numerose giovani donne sono state costrette a lavorare in varie fabbriche dalle autorità municipali, senza alcuna sentenza di tribu-nale. Nel migliore dei casi ricevevano salari modesti e vivevano come «assistite» nel villaggio della fabbrica. Bührle ha tratto profitto dallo sfruttamento tollerato dallo Stato di queste lavoratrici, facen-dosi un nome allo stesso tempo come mecenate del Kunsthaus Zürich.

Grazie al suo enorme patrimonio e alla sua posizione di importante imprenditore, Bührle influenza la società e il mercato dell’arte.

Nel dopoguerra il mercato internazionale dell’arte conobbe un boom. Nel 1955 la rivista statunitense Fortune lodò Bührle come «una forza sul mercato [dell’arte]» (a force on the [art] market). Bührle continuò a collezionare antichi maestri e arte degli anni intorno al 1900. Questa sala è dominata da un gruppo straordinario di tre dipinti di Jean-Auguste-Dominique Ingres, Henri Fantin-Latour e Georges Braque, realizzati tra il 1811 e il 1912. Rappresentano in modo impressionante cento anni decisivi della storia dell’arte francese, particolarmente importanti per Bührle.

Durante la Guerra fredda, la Svizzera faceva chiaramente parte del blocco occidentale e l’anticomunismo era molto diffuso. In questo contesto, nel 1955 Bührle tenne una conferenza sull’imprenditorialità alla Volkswirtschaftliche Gesellschaft di Zurigo. In essa rifiutava l’interferenza dello Stato nell’attività economica. Evitava di menzionare il ruolo avuto dalla Germania nazista nell’espansione della fabbrica di macchine utensili Oerlikon Bührle & Co. (WOB). Delineava inoltre un chiaro collegamento fra la produzione di armi della sua azienda, la difesa della Svizzera e la lotta dell’Occidente contro il blocco orientale comunista.

Dopo la morte di Emil Bührle, l’azienda e la collezione rimangono di proprietà della famiglia, che nel 1960 trasferisce parte delle opere a una Fondazione. Le polemiche sulla collezione sono iniziate negli anni Novanta e proseguono ancora oggi.

Emil Bührle muore improvvisamente il 28 novembre 1956.

Suo figlio Dieter assume la direzione della fabbrica di macchine utensili Oerlikon Bührle & Co. (WOB). Le controversie sulle loro prassi commerciali, divampate già negli anni Quaranta, raggiungono un nuovo apice nel 1970 con la condanna di Dieter Bührle per esportazione illegale di armi verso il Sudafrica e la Nigeria. Nel 1999 la Oerlikon-Bührle si separa dal settore degli armamenti. Rheinmetall produce ancora oggi sistemi di difesa aerea a Oerlikon.

Durante il suo ultimo anno di vita, Emil Bührle ha acquistato 46 opere, da Bernardo Strozzi fino a Paul Gauguin e Paul Cézanne. Alla sua morte ha lasciato 633 opere. Il 7 giugno 1958 l’ampliamento del Kunsthaus finanziato da Bührle è stato inaugurato con la mostra della sua collezione. Nel 1960 la famiglia ha trasferito circa un terzo della raccolta alla Fondazione Collezione E.G. Bührle. Il resto della collezione rimane in possesso degli eredi.

La provenienza di alcune opere ha fatto sorgere ampi dibattiti a partire dagli anni Novanta. Dopo anni di trattative e un referendum popolare tenutosi nel 2012, le opere della fondazione sono entrate come prestiti permanenti al Kunsthaus Zürich nell’autunno 2021.

Nel ventunesimo secolo, la Collezione Bührle rimane controversa. Contiene capolavori e ha un altissimo valore storico-artistico. Contiene però anche opere un tempo di proprietà di vittime della perse-cuzione nazista ed è direttamente legata al lavoro forzato e ai numerosi conflitti armati del Novecento attraverso le attività imprenditoriali di Bührle.

Questa mostra propone un nuovo approccio alla collezione e alla sua storia, entrambe indissolubilmente legate a Zurigo e al Kunsthaus. Esaminare questa storia è un processo che non si è ancora concluso.